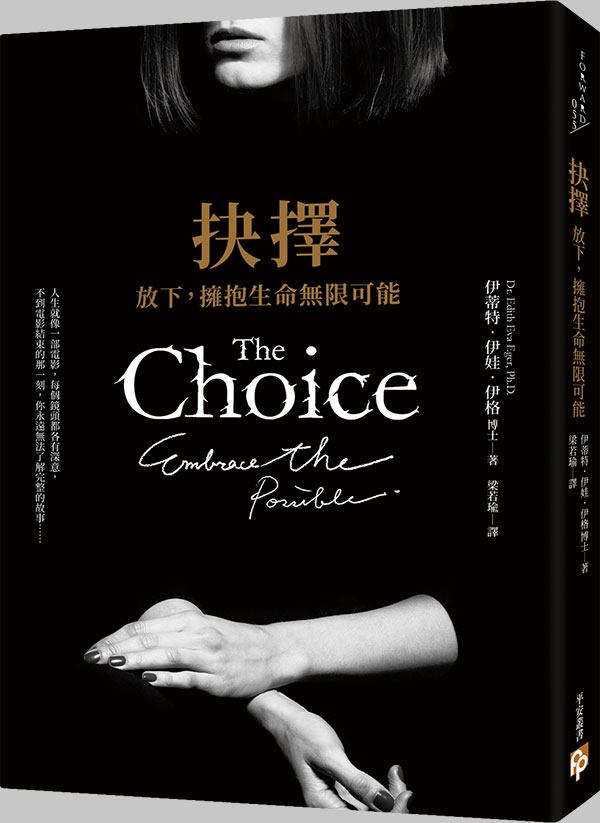

在國際上備受敬重的心理學家伊蒂特‧伊娃‧伊格博士,也是世上少數僅存的猶太大屠殺倖存者。她16歲時,全家人就被送往惡名昭彰的奧許維茲集中營。就在她父母慘遭殺害後才幾個小時,有「死亡天使」之稱的納粹軍官門格勒醫師強迫伊蒂特跳舞取悅他,她也因此逃過一死。1945年盟軍解放了集中營,當一名美國大兵將伊蒂特從屍堆中救出來時,她只剩下不到32公斤。

伊蒂特輾轉來到美國展開新生,她建立了自己的家庭,並潛心攻讀心理學,成為一位成功的心理治療師。然而,如同夢魘般的過往和倖存者的罪惡感卻始終縈繞不去,於是她將自己的心封閉起來,絕口不提往事,以逃避代替一切。

直到二次大戰結束35年後,伊蒂特重返奧許維茲集中營,重新省視那段被剝奪的人生,她才赫然領悟,真正的自由只有放下之後才能獲得,她也終於原諒那個多年來唯一無法原諒的人──她自己。

在這本充滿智慧又激勵人心的書中,伊格博士娓娓道出自己掙扎求生的真實故事以及從傷痛的禁錮中走出來的心路歷程。這不僅是一本動人的回憶錄,也是一場心靈療癒之旅,而她除了帶給我們希望與撫慰,也將教會我們如何與自己和解,找到那把通往生命自由的鑰匙!